最新版【年末調整とは?】必要書類と基本の流れをおさらい

- 記事監修 大堀 優

-

税理士・大堀優(オオホリヒロシ)スタートアップ税理士法人代表。1983年、愛媛県出身。2013年に税理士登録をした後、2015年2月に独立開業しスタートアップ会計事務所を設立。 2017年1月、社会保険労務士事務所を併設する。2021年6月に会計事務所を税理士法人化、8月に横浜オフィスを開設。2023年4月に銀座オフィスを開設。

【会社設立をしたい方へ一言】みなさんの不安を払拭できるように、“話しやすさNo.1の事務所”として寄り添ったサポートを心掛けています。なんでもお気軽にご相談ください!

毎年絶対に避けて通れないものの1つ、年末調整。

会社を立ち上げたものの、年末調整のことを何も知らないのは致命的です。

そこで本記事では…

- そもそも年末調整とは?

- 年末調整に必要な書類

- 年末調整が完了するまでの手順

上記のトピックをメインに、Q&Aコーナーも交えつつ、年末調整の基本知識をまとめていきます。

本格的に年末調整のシーズンが来る前に、一度おさらいしてみましょう。

- 目次

-

そもそも年末調整とは?

年末調整とは、「その年の給与にかかった所得税を年末に調整して精算する手続き」のこと。

なぜ年末に調整する必要があるのかと言うと、それは所得税の課税方法にあります。

毎月の給与にかかる所得税は、あらかじめ1年間の所得を予測して決めた暫定的な税額です。

そのため12/31までの給与が確定した時点で、正確な所得税額を改めて計算して、差額の返金 or 追加で徴収します。

ちなみに1年間の給与が2000万円を超える場合、会社で年末調整はできません。

2000万円超の方は、個人で確定申告をする必要があります。

年末調整と確定申告の違いは?

年末調整と確定申告は混同してしまいがちですが、その年の所得を計算して税金を申告・納税するという点では一緒なので、無理はありません。

大きく違うのは、次の点です。

- サラリーマンなど給与所得者は、会社を通して申告・納税(=年末調整)

- 個人事業主は、直接税務署へ申告・納税(=確定申告)

【気になる!】給与所得者が確定申告をするケース

給与所得者のすべてが年末調整だけで済むわけではありません。

次のような場合は、サラリーマンでも個人で確定申告が必要になります。

- 給与の年間収入金額が2000万円超

- 給与収入元が1ヶ所:副業の所得が20万円超

- 給与収入元が2ヶ所:従たる給与(=サブの給与)が20万円超

- 同族会社の役員・親族から給与以外に賃貸料、貸付金の利子を受け取っている

- 災害減免法により源泉徴収の猶予がある

- 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている

- 退職所得税額>源泉徴収額になる

年末調整に必要な書類

年末調整するときの主な必要書類は次のとおりです。

- 扶養控除等(異動)申告書

- 保険料控除申告書

- 基礎・配偶者・所得金額調整控除等申告書←New!

- 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

- 前職の源泉徴収票

その他に控除額を証明する書類もあります。

1つずつ確認していきましょう。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

%E7%94%B3%E5%91%8A%E6%9B%B8.jpeg?width=888&height=627&name=%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E6%89%80%E5%BE%97%E8%80%85%E3%81%AE%E6%89%B6%E9%A4%8A%E6%8E%A7%E9%99%A4%E7%AD%89(%E7%95%B0%E5%8B%95)%E7%94%B3%E5%91%8A%E6%9B%B8.jpeg)

(画像引用元:国税庁「令和2年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」)

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、提出すると次の控除が受けられます。

- 扶養控除

- 障害者控除

- 寡婦(寡夫)控除

- 勤労学生控除

従業員に扶養している配偶者や親族がいない場合でも、全員記入する箇所がある年末調整において必須の書類です。

扶養者の方に収入(パートの収入や年金など)がある場合*には、収入金額(控除額を引く前の金額)を記入しましょう。

*配偶者も働いている(共働き)場合、子どもなど扶養に入れられるのはどちらか一方のみです。

また16歳未満と16歳以上の扶養家族では記入欄が異なるので、間違えないように気をつけてくださいね。

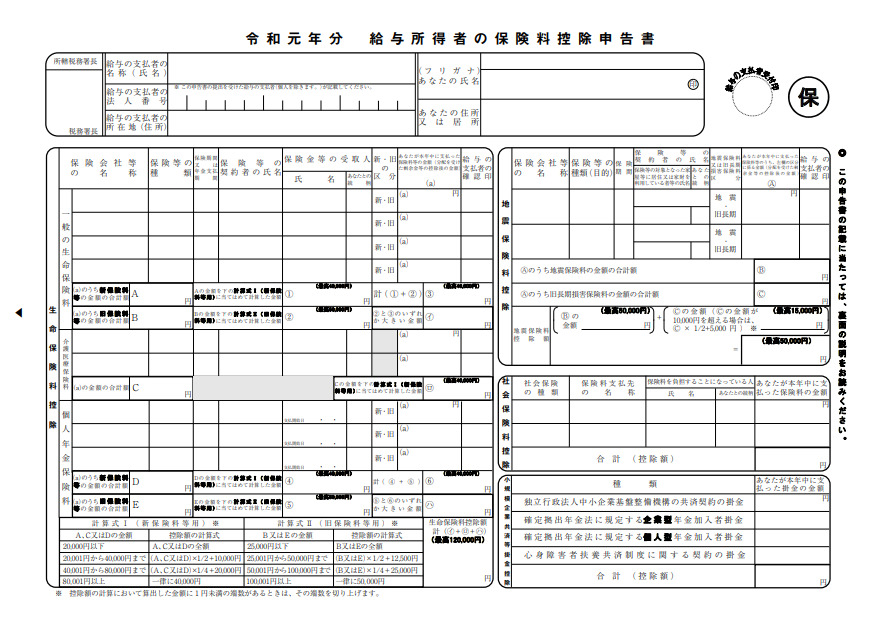

給与所得者の保険料控除申告書

(画像引用元:国税庁「令和元年分給与所得者の保険料控除申告書」)

給与所得者の保険料控除申告書は、主に以下4つの控除を受けるために提出します。

- 生命保険料控除

- 地震保険料控除

- 社会保険料控除

- 小規模企業共済等掛金控除

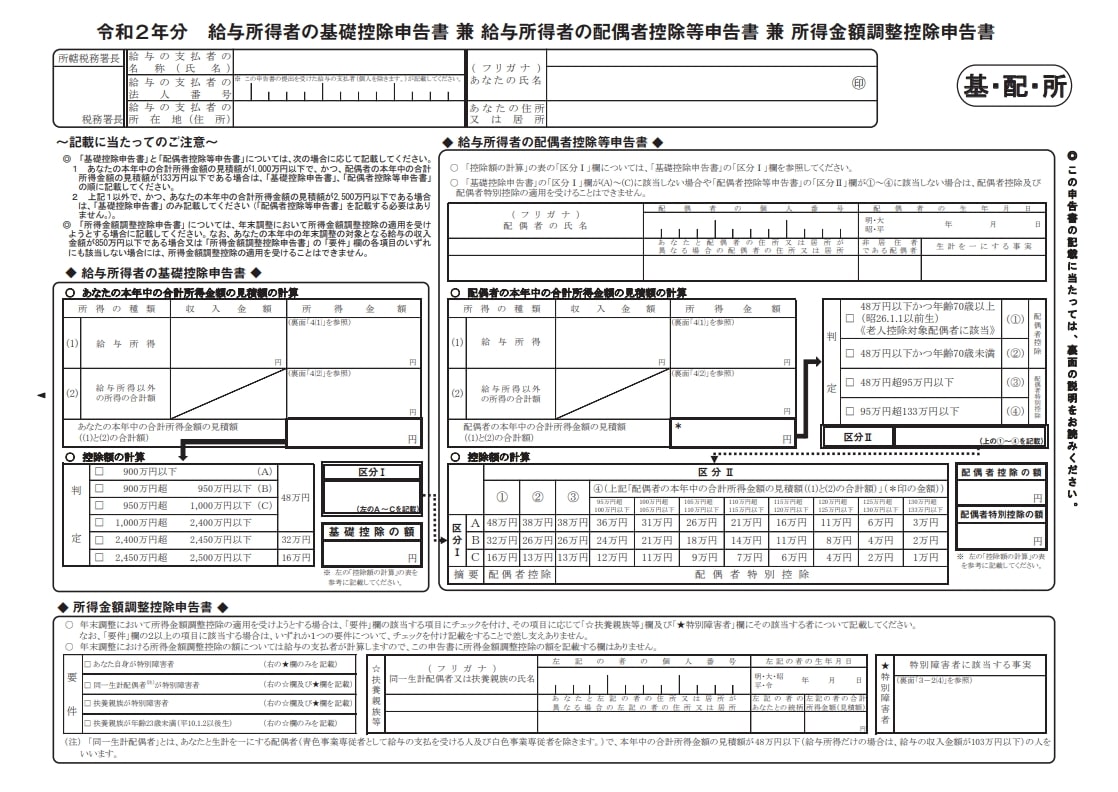

基礎・配偶者・所得金額調整控除等申告書←New!

(画像引用元:国税庁「令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」)

元々は「配偶者控除申告書」だった書類が、令和2年分からは「基礎・配偶者・所得金額調整控除等申告書」にリニューアルしました。

この書類は1枚で、次の3つの申告書を兼ねています。

- 基礎控除申告書

- 配偶者控除等申告書

- 所得金額調整控除申告書

提出する主なケースは、次のとおり。

- 配偶者の年収が103万円超201万円以下のとき

- 提出者の合計所得金額の見積額が2500万円以下のとき

- 提出者の給与の金額が850万円以下かつ23歳未満の扶養親族がいるとき

給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 ※2年目以降

「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」はカンタンに言うと、住宅ローン控除を年末調整でしたい人に必要な書類です。

ただし初年度に限り、住宅ローン控除は個人で確定申告しなければなりません。

そのため年末調整できるのは、2年目以降の住宅ローン控除に限ります。

前職の源泉徴収票 ※年をまたいでいる場合

前職の源泉徴収票は、前職分の給与も現在の職場で年末調整してもらうときに必要です。

たとえば2019年3月に前職での最後の給与をもらっていて、2019年4月に入社した会社で年末調整をする場合は、前職の源泉徴収票(2019年分)を提出しましょう。

ただし2018年内に退職して最後の給与をもらっていて、2019年に現在の会社に入社した場合は、必要ありません。

その場合は、2018年分の確定申告を自身で行いましょう。

その他:控除額を証明する書類

その他は、保険料・掛金控除などの額を証明するための書類やハガキが必要になります。

必要になる主な証明書類は、以下のとおりです。

- 生命・地震保険料控除証明のための保険会社からのハガキ

- 確定拠出年金(個人型)の掛金の証明書類

- 社会保険料を証明する書類(国民年金・国民健康保険など)

年末調整が完了するまでの手順

ここからは、年末調整が完了するまでの大まかな流れを紹介します。

- 年内の給与額を決定

- 申告書や控除額の証明書類を収集

- 年末調整の計算

- 税務署へ源泉所得税を納付

- 給与支払報告書を各従業員の自治体に提出

Step①:年内の給与額を決定

まずは11月中に、年内の給与額を決定します。

1月~12月に支払われる給与総額と、源泉徴収した徴収税額の総額を計算しましょう。

まだ払っていない分でも、年内に支払うことが確定している場合は、年末調整の対象です。

ちなみに給与総額は毎月の固定給のみならず、賞与(ボーナス等)も含まれます。

Step②:申告書や控除額の証明書類を収集

同じく11月中に、先述した「年末調整に必要な書類」を従業員に記入してもらい、収集します。

控除額の証明書類は、通常なら10月中に各従業員宛てに届くので、遅くても11月末には従業員に提出してもらいましょう。

Step③:年末調整の計算

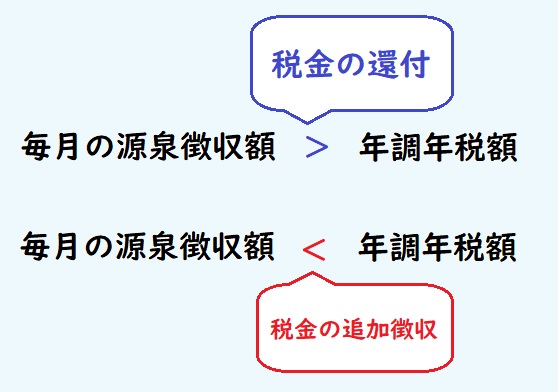

年内の給与額が決まり、申告書類が集められたら、いよいよ年末調整の計算です。

年末調整は基本的に、毎月の源泉徴収額が年調年税額より大きかったら還付、少なかったら追加徴収という形になります。

Step④:税務署へ源泉所得税を納付

年末調整を経て源泉所得税が確定したら、税務署へ納税しにいきましょう。

納期は原則として、徴収した日の翌月1/10までです。

ただし納期の特例を利用している場合は、上記の納期に限りません。

源泉所得税の納期の特例とは?

源泉所得税の納期の特例は、給与を受け取る従業員が常時10人未満のときに申請できます。

特例を利用すると、源泉所得税が年2回にまとめて納付することが可能です。

それぞれの納期は次のとおり。

- 上半期(1月~6月)…7/10

- 下半期(7月~12月)…翌年1/20

Step⑤:給与支払報告書を各従業員の自治体に提出

年末調整後の作業として忘れてはいけないのは、給与支払報告書を作成する作業。

給与支払報告書は個人住民税を計算するときのもとになる書類で、各従業員の自治体への提出が必要です。

記載事項は源泉徴収票とほぼ同じですが、

- 源泉徴収票は所得税(国税)に関する書類

- 給与支払報告書は住民税(地方税)に関する書類

という点が異なります。

提出期限は1月末日までなので、忘れずに提出しましょう。

Q&A~年末調整に関わる疑問と答え~

ここからは年末調整をする際にありがちなQ&Aを、いくつか抜粋して紹介していきます。

- 年の中途で退職

- 給与が毎月末日〆翌月10日払い

- 親族名義で契約している生命保険

- 年末調整で超過額が多い

細かい疑問もスッキリ解決していきましょう。

参考資料:国税庁「年末調整Q&A」

Q1:年の中途で退職

年の中途で退職する方の年末調整の扱いについて質問です。

社員Aは今年の11月末をもって退職する予定ですが、年内の再就職が決まっていないため、年末調整だけ現在の会社でしてもらいたいという要望がありました。

弊社で中途退職する社員Aの年末調整を行うことは、可能でしょうか?

A1:年の中途で退職した方の年末調整は、原則できません。

原則として、年の中途で退職した方の年末調整はすることができません。

ただし次のいずれかに該当する場合は、例外です。

- 死亡による退職

- 心身障害による退職(今年中に再就職が不可能かつ、退職後に給与の支払いを受けない人)

- 12月の給与を受け取ったあとに退職

- 年の中途で退職する給与の総額が103万円以下のパート

Q2:給与が毎月末日〆翌月10日払い

弊社の給与は、毎月1日~末日分を翌月10日に支給すると規定されています。

2019年12月分の給与は、翌2020年1月に支給する予定です。

この場合、翌年1月に支給された分も、2019年の年末調整の対象となるのでしょうか?

A2:年末調整の対象ではありません。

年末調整の対象となるのは、あくまで年内に支払いが確定した給与です。

そのため、たとえ12月に働いた分の給与だとしても、給与の支給が翌年になったら年末調整も翌年になります。

Q3:親族名義で契約している生命保険

弊社の従業員から、「妻の名義で契約している生命保険料や掛金は控除の対象になるのか?」という質問が届きました。

契約者は従業員本人でないといけないのでしょうか?

A3:従業員が生命保険料や掛金を支払っているなら、対象です。

生命保険料や掛金を支払ったときに利用できる生命保険料控除は、契約者が親族でも控除の対象となります。

ただし生命保険料や掛金は、必ず本人(給与の支払いを受ける者)が支払っていることが必須条件です。

Q3のように妻が保険の契約者でも、妻に所得がないかつ夫が支払っている場合は、生命保険料控除の対象になります。

ただし保険金の受取人が他人だと対象外なので、受取人のすべてを親族にしておきましょう。

Q4:年末調整で超過額が多い

年末調整の結果、超過額が多かったので、1月に税金を納付する予定はありません。

この場合、税務署には何も提出しなくてもいいんですよね?

A4:いいえ。所得税徴収高計算書は必ず提出します。

年末調整をして超過額が多く、納める税金がなくても、税務署には所得税徴収高計算書を提出してください。

所得税徴収高計算書とは、事業主が源泉所得税を納税する際に用いる納付書のこと。

1月に納税する金額がなくても、必要事項を記入したうえで1/10まで(特例利用者は1/20)に提出しましょう。

ちなみに税額が0の所得税徴収高計算書は、金融機関で取り扱っていないので、電子申告・納税システムの「e-Tax」が便利です。

まとめ

本記事では、年末調整の関する初歩的なことから具体的なQ&Aまで、一通り紹介してきました。

最後にもう一度振り返ってみると…

- そもそも年末調整とは?

- 年末調整に必要な書類

- 年末調整が完了するまでの手順

- Q&A~年末調整に関わる疑問と答え~

上記4つのトピックを柱にして、年末調整に関する疑問は解決できましたか?

もちろん今回の記事で、年末調整に関する全てをくまなく説明することはできません。

会社ごとにそれぞれ違った悩みが出てくるはずです。

そんなときは、ぜひスタートアップ税理士法人までご連絡ください。

抱えている疑問や不安は、スッキリ解決させてしまいましょう!

会社設立・創業支援なら、話しやすさNo.1のスタートアップ税理士法人にお任せください!

実績多数のスペシャリストが、会社設立に関するお問い合わせを幅広く受付中です。全国対応可能なので、ぜひお気軽にお問い合わせください。