【就業規則】作成・届出・周知義務を果たせていますか?

- 記事監修 大堀 優

-

税理士・大堀優(オオホリヒロシ)スタートアップ税理士法人代表。1983年、愛媛県出身。2013年に税理士登録をした後、2015年2月に独立開業しスタートアップ会計事務所を設立。 2017年1月、社会保険労務士事務所を併設する。2021年6月に会計事務所を税理士法人化、8月に横浜オフィスを開設。2023年4月に銀座オフィスを開設。

【会社設立をしたい方へ一言】みなさんの不安を払拭できるように、“話しやすさNo.1の事務所”として寄り添ったサポートを心掛けています。なんでもお気軽にご相談ください!

今まで勤めてきた会社の就業規則の内容を知っていますか?

「就業規則なんて見たことないけど、必要なの?」と思う方もいるでしょう。

しかし社長になったら、“就業規則”を軽視してはいけません。

就業規則に関して、会社には、下記3つの義務が課せられています。

- 作成義務

- 届出義務

- 周知義務

その義務を守らないと罰金が科せられるため、就業規則の基本事項を身に付けておきましょう。

- 目次

-

就業規則とは?

就業規則は、その会社に勤める全ての人が守るべき“基本ルール”をまとめているものです。

“基本ルール”は会社の上司・部下関係なく、守らなければなりません。

なぜなら就業規則は、下記を目的として作成するものだからです。

労働者が安心して働ける明るい職場を作るために、あらかじめ就業規則で労働時間や賃金をはじめ、人事・服務規律など、労働者の労働条件や待遇の基準をはっきりと定め、労使間でトラブルが生じないようにしておくこと

(参考(一部抜粋):厚生労働省/モデル就業規則)

就業規則を定めることで、トラブルが起きてもすぐに沈静化を図れます。

就業規則ってホントに必要?

*常時十人以上の従業員を雇っている場合は、就業規則の作成・届出が必要です。

ただし従業員数が常時十人以下だと、作成・届出のいずれも義務づけられていません。

ところが就業規則を作成したら、労働者に周知することが労働基準法106条において義務づけられています。

【その他のQ&A】気になる5つの素朴な疑問

就業規則を作成するにあたり、気になる5つの疑問にお答えします!

- 常時十人以上とは?

- 就業規則がなくて、困るのはどんなとき?

- テンプレートを利用していい?

- 就業規則については誰に相談するべき?

- 作成費用は、どのくらい?

Q1. 常時十人以上とは?

その人数が10人を超えた場合は、就業規則を作成・届出・周知する義務があります。

すべての事業所を合わせると10人を超えていても、1ヵ所単位で10人を超えてない場合、作成義務はありません。

10人未満の場合、義務ではありませんが、就業規則を作成してもOKです。

Q2. 就業規則は、本当に役立つ?

- 従業員と会社の間でトラブルを防げる

- 懲戒処分の内容などを定めておけば、トラブルにすぐ対処できる

- 従業員から訴えられたときなど、就業規則を楯に会社を守れる

- 従業員全員が就業規則のもとで安心して働ける

- 有給休暇や残業代が決まっていれば、従業員同士で気軽に質問し合える

- 就業規則を保存しておけば、業務連絡時間の短縮や口頭説明時の間違いを減らせる

- 社員が10人以上になったときに急いで作成する必要がない

問題が発生する度に対処法を考えるなどの手間がかかることを考えれば、先に就業規則を作成しておいた方が無難でしょう。

Q3. テンプレートを利用していい?

なぜなら、そのまま写すには、いくつか問題があるからです。

- 労働者有利に作られている場合が多い

- 今の法律が反映されていない可能性もある

- あなたの会社に合っているか分からない

もしテンプレートを利用するのであれば、上記の点に注意して利用しましょう。

Q4. 就業規則については誰に相談するべき?

特に就業規則の作成などに精通している専門家を見つけられたら最高です。

どちらに頼むにせよ、あなたが安心して相談できるように、親身に話を聞いてくれる人が望ましいでしょう。

Q5. 作成費用は、どのくらい?

しかし専門家に相談しながら作成を行った場合、手数料がかかります。

また一式作成を依頼することも可能なので、依頼内容により金額はバラバラです。

就業規則の記載事項

実際に作成する就業規則の記載事項は2つ。

- 絶対的必要記載事項

- 相対的必要記載事項

ただし就業規則として定めた内容が法律などに反している場合、労働基準監督署署長から変更するようにという旨の通達があります。

(下記内容は、厚生労働省/「モデル就業規則」に基づき記載。)

絶対的必要記載事項

絶対的必要記載事項とは、その名の通り、必ず記載しなければならない内容。

- 労働時間関係

- 賃金関係

- 退職関係

上記3つを記載しないと、労働基準監督署に届け出たとしても受理されません。

| 絶対的必要記載事項 | 記載内容 |

| 労働時間関係 |

などの労働時間に関する内容 ※労働者をいくつかに分けて交代で就業する場合、入れ替わる時のことも記載 |

| 賃金関係 |

などの賃金に関する内容 |

| 退職関係 |

などの退職に関する内容 |

相対的必要記載事項

相対的記載事項とは、定めたいルールがある場合に記載する内容。

以下の表で紹介するものは、ルールがすでにあったり、これから定めたいルールがある場合に、記載する項目です。

| 相対的必要記載事項 | 記載内容 |

| 退職手当関係 |

などの退職手当に関する内容 |

| 臨時の賃金・最低賃金関係 |

に関する内容 |

| 費用負担関係 | 労働者が負担する費用・金額に関する内容 |

| 安全衛生関係 | 労働環境の安全・衛生に関する内容 |

| 職業訓練関係 | 必要な職業訓練に関する内容 |

| 災害補償・業務外の傷病扶助関係 |

などに関する内容 |

| 表彰・制裁関係 |

の種類・程度に関する内容 |

| その他 | 事業所の労働者すべてに適用されるルールに関する内容 |

就業規則の作成方法

就業規則の記載内容が確認できたら、以下の手順で作成していきましょう。

- 就業規則に記載する内容を考える

- 就業規則の形式を決め、原案を作成する

- 従業員などに意見を聴く

各段階において専門家でなければ、分かりづらいところがあるかもしれません。

そのため、困ったときに相談できる専門家をあらかじめ探しておくことが、スムーズに作成するコツです。

①:就業規則に記載する内容を考える

就業規則に記載する事項を考えるときは、以下の2点を指標とします。

- どのような社風の会社にしたいか

- 従業員にどのように働いてほしいか

また、厚生労働省が掲載している「モデル就業規則」に目を通すのもオススメ。

ただし「モデル就業規則」を丸写しするのではなく、項目1つ1つを指標に照らし合わせたうえで、考えていくのが重要です。

内容を決める前に!3つの確認事項

- 法律で定められている最低基準を上回る内容であるか

…法律違反となる内容は、労働基準監督署から変更を要求されます。

- 既に決まっている待遇を勝手に変えていないか

…給与関係など従業員との契約を結んでいる場合、従業員が変更に同意しない限り、保証しなければなりません。

- 労働者の分類を定めているか(正社員・パートタイマー・アルバイト)

…この段階で、今回作成する就業規則が正社員向けならば、パートタイマー・アルバイト向けのものを別に作成する必要があります。

②:就業規則の形式を決め、原案を作成する

就業規則について考えた内容をどのようにまとめるかを決める段階です。

就業規則のテンプレートは種類が豊富なため、迷うかもしれません。

しかしここでは、あなたの会社に適した形式を決めることが課題となります。

様々なテンプレートを参考にして、就業規則の原案を作成しましょう。

原案作成後の最終チェック!

従業員に意見を聴く前に、最終チェックとして、以下の3つをご確認ください。

- 労働基準法で定められている絶対的必要記載事項が記載されているか

- 誤解が生じるようなあいまいな表現を用いていないか

- 従業員にとって不利益になる内容がある場合、代替措置の検討もしているか

ここまでの作業を抜かりなく行っておけば、従業員からも適切な意見を聴けるでしょう。

③:従業員などに意見を聴く

就業規則を作成するには、必ず従業員である以下のような方々に意見を聴く必要があります。

- 労働者の過半数で組織される労働組合

- 過半数の労働者を代表する者(過半数代表者)

これは労働基準法第90条にて定めがあるため、省くことのできない大切な手順です。

意見を聴くとは?

意見を聴くとは、意見に耳を傾けるという意味で、同意が必要という訳ではありません。

そのため、もし労働組合などから「納得できないから、意見書を提出しない!」などと言われても焦らなくて大丈夫です。

その際は、以下2点を証明する書類を提出すれば、労働基準監督署は受理されます。

- 労働組合などが就業規則に対する意見を考えるために、十分な期間を設けた

- 意見書を提出しなかった

労働者の過半数を代表する者とは?

厚生労働省によれば、労働者の過半数を代表する者を定義する要件は2つ。

- 労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと

- *36協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにしたうえで、投票、挙手などにより選出すること

*36協定…労働基準法36条において定められている「従業員に残業や休日労働を行わせる」ことについて締結しなければならない協定のこと。

1つ目の要件における管理監督者とは、部長、工場長などの労働条件やその他労務管理について経営者と一体的な立場にある人のこと。

そのような立場にある人の意見は、どちらかと言えば経営者側の意見になりがちのため、ふさわしくないと考えられています。

(引用:厚生労働省/36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を!)

また2つ目の要件にて「投票、挙手などにより選出」するよう決められているのは、民主的な決定方法でなく、使用者が勝手に決めると法律違反になるからです。

違反した場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金という処罰を受けなければなりません。

支店や営業所、工場などがいくつかある場合は、その場所ごとに労働者の過半数を代表する者を選出する必要があります。

就業規則を作成したら、届出・周知をしっかりと行いましょう!

雇用人数が10人以上の場合は、下記2つの義務を怠ると、法律違反になります。

- 届出作業

- 周知作業

10人以下の場合は義務ではありませんが、労働基準監督署に届け出ておけば、その後人数が増えたとしても安心して使用できます。

ここから説明する届出や周知方法の説明を参考に、作業を進めていきましょう。

【届出作業】就業規則を届け出る

就業規則が完成したら、届出作業を確認しましょう。

- 就業規則の届出に必要な書類

- 届出方法

- 変更・改定があった場合の処理方法

一度で正確に届出られるように、しっかりと確認しながら進めてみてくださいね。

就業規則の届出時の必要書類

就業規則の届出に必要なのは、以下3つの書類。

- 就業規則本体…2部(提出・控え)

- 就業規則届出書…2部(提出・控え)

- 意見書…2部(提出・控え)

もしいくつかの事業所において、本社と同じ就業規則を届出る場合、一括届出制度の利用も可能です。

しかし今回は、本社のみの会社が提出する3つの書類に焦点を当てて説明していきます。

就業規則本体…2部(提出・控え)

あなたが作成した就業規則を、「提出する用」と「会社で保管する控え用」の2部をご用意ください。

2部提出し受領印を押して返却された方の1部を、会社に保管しておきましょう。

就業規則届出書…2部

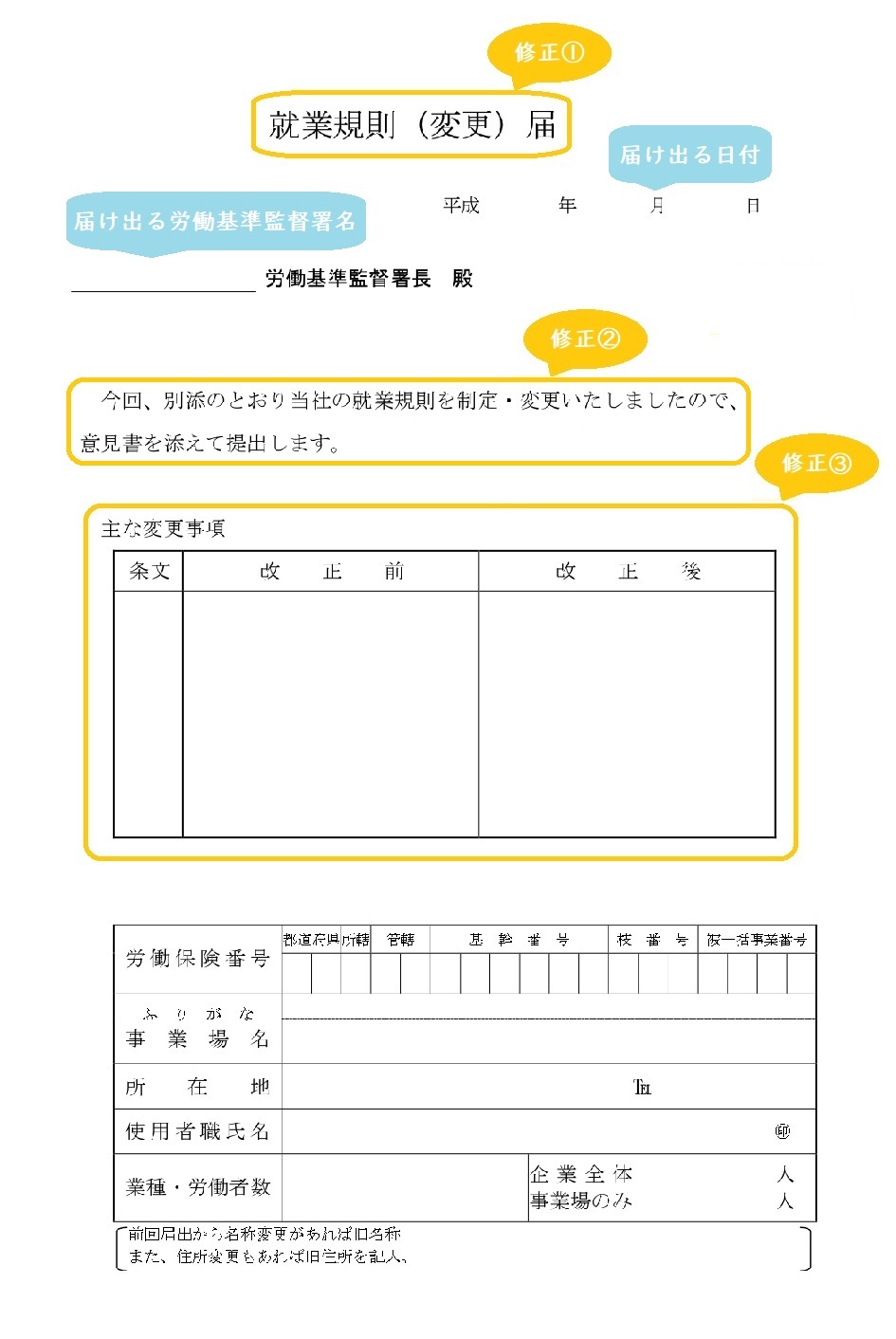

就業規則届出書の形式は定められていませんが、東京労働局のホームページからダウンロードできます。

この形式は、就業規則届もしくは就業規則変更届として利用が可能です。

就業規則届として利用する場合には、以下の点を修正してから記入するようにしてください。

- 「就業規則(変更)届」の「(変更)」を消す

- 冒頭の一文(「今回、別添のとおり~」)中の「・変更」を消す

- 「主な変更事項」と「その下の枠」をなくす

上記を修正してから、残りの項目を埋めていきましょう。

意見書…2部

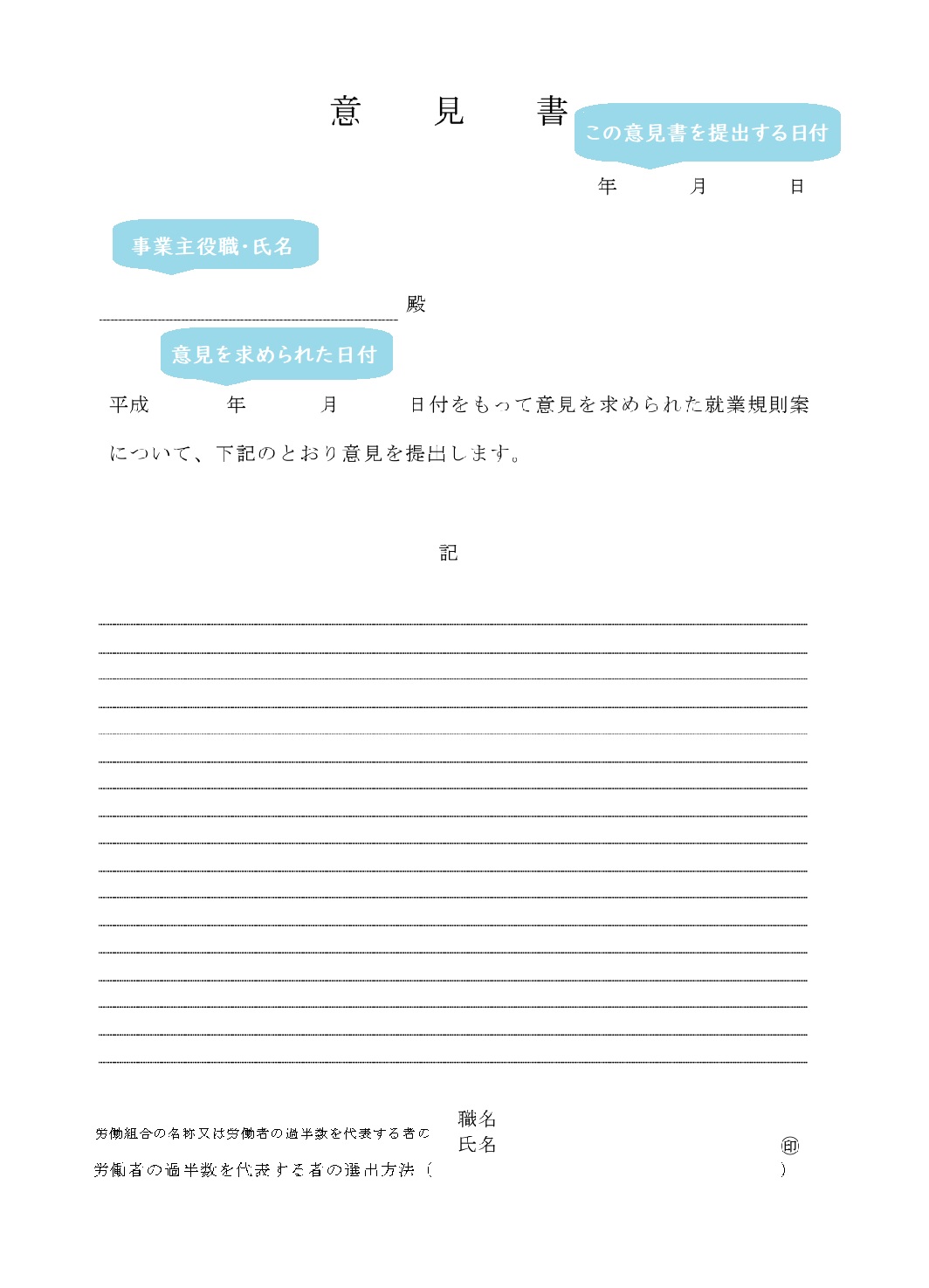

意見書も東京労働局のホームページからダウンロードできますが、とくに定められた形式はありません。

このフォーマットは、修正せずに利用可能です。

労働者の代表に意見を求める際は、以下の注意事項を先に伝えておきましょう。

- 下の画像にある水色の吹き出しの内容

- 記載する意見が特にない場合、空欄ではなく「特になし」「異議なし」などを記載すること

万が一労働者代表から賛同を得らえれなくても、意見に耳を傾けた証明として活用できるので、提出する必要があります。

2つの届出方法

就業規則を届け出るには、以下のどちらかの方法で行いましょう。

- 労働基準監督署に持参する

- 労働基準監督署に郵送する

労働基準監督署に持参する場合は、すぐに受理印が押された控えを受け取ることができます。

就業規則に違反などがあると、後々連絡が来るので、修正が必要です。

郵送する場合は、以下の2つも一緒に同封して郵送してください。

- 返送用の封筒・切手

- 送付状(送付した書類の種類・数量を記載)

控えに受理印が押されて返送されるまでに、1週間以上かかることもあるので、お急ぎの方は直接持っていった方がいいでしょう。

変更・改定するには?

就業規則を初めて作成し届出を行った方も、変更・改定する可能性がないとは言い切れません。

問題が発生する可能性があるときは、速やかに変更・改定に向けて動き出しましょう。

ただし変更・改定については、労働契約法第9条、第10条にて以下2点が定められているので、注意が必要です。

- 労働者と合意することなく、労働者の不利益になるような労働条件に変更することはできないこと

- 変更後の就業規則を労働者に周知させ、その変更内容が合理的なものであること

就業規則の変更・改定方法

就業規則の変更・改定は、作成時と手順はあまり変わりません。

- 変更を反映した就業規則の作成

- 従業員などに意見を聴く

- 届出に必要な書類の作成

注意点も作成時とほとんど変わらないので、作成時の注意点を再確認しながら作業を行いましょう。

ただし届出の際に提出する書類については、以下の点において異なります。

- 就業規則届出書ではなく、就業規則変更届を提出

- 就業規則本体については、変更部分のみを提出しても可

ちなみに、就業規則全体を提出する際は変更部分が目立つように印をつけるなどの工夫が必要です。

【周知作業】就業規則を周知しよう!

就業規則が完成し届出も終えたら、就業規則を周知する作業です。

周知する作業において、押さえておくべき2つのポイントを説明していきます。

- 周知するとは?

- 周知の方法

周知方法を誤っていると、後々大変なことになるかもしれないので、ぜひ最後までご確認ください。

周知するとは?

周知するとは、従業員が就業規則を見たいときに見られる状況を提供すること。

つまり就業規則を見る時に、誰かの許可や確認が必要な場合、周知しているとは言えません。

たとえば以下のようなケースは、周知できていないと見なされます。

- 一部の人間のみが見られるような場所に保管する

- 口頭のみで説明する

もし周知ができていないと、これから紹介する裁判例のようなことが起きてしまうかもしれません。

A社には昭和61年8月に作成・届出が行われている就業規則(旧就業規則)がありました。

その後平成6年6月に就業規則を変更し、届出も済ませ、新就業規則を実施。

新就業規則を実施後、新就業規則に従い、トラブルを発生させたり上司に反抗的な態度を取る社員を懲戒解雇しました。

その社員は違法な懲戒解雇だと、損害賠償を請求。

裁判の結果、周知の手続きが取られているか認定されず、原審に差し戻されました。

なぜなら、その社員が働く事業所には就業規則が備え付けられてなく、周知されているとは断定できないからです。

(参考:フジ興産事件)

つまり周知していると認められない限り、その就業規則の効力は認められません。

会社の秩序を乱す人を懲戒解雇しようとしても、就業規則が周知できていないと窮地に追い込まれる可能性もあります。

このような事態にならないためにも、周知を徹底しましょう。

周知方法

最後に、実際に周知する方法をご紹介!

前ページで説明した第百六条において、以下の方法により周知することが定められています。

- 常時各作業場の見やすい場所へ掲示、又は備え付けること

- 書面を交付すること

- その他の厚生労働省で定める方法

①:常時各作業場の見やすい場所へ掲示、又は備え付けること

従業員にとって見やすい場所といえば、以下のような場所が考えられるでしょう。

- 食堂

- 休憩室

- 図書を保管している場所

上記の場所であれば、誰もが自由に出入りできて、誰でも見られる場所なので周知していると言えます。

②:書面を交付すること

従業員が入社時に、就業規則を書面として手渡すのも手です。

就業規則を手渡しておけば、従業員が見る見ないは別として、周知していることにはなります。

しかし就業規則を変更したときなどは、再度交付する必要があるので、お気をつけください。

③:その他の厚生労働省が定める方法

それは就業規則を磁器ディスクなどに記録し、各作業場にその記録内容を常時確認できる機器を設置する方法。

つまり、パソコン内に共有のデータとして就業規則を記録しておくことです。

普段からパソコンを使う業務の方は、いつでも確認できます。

しかしパソコンを日常的に使わない業種の場合、誰でも自由に使えるパソコンを数台用意しておくと良いでしょう。

就業規則の出来はもちろん、届出作業・周知作業も完璧に行いましょう。

今回は就業規則について、

- 作成方法

- 届出方法

- 周知方法

の3点をまとめて説明しました。

いざという時に、あなたの会社を守ってくれるのは、就業規則です。

就業規則の作成や届出のみでは、法的効力はありません。

周知まで行ってこそ法的効力が認められるので、従業員全員に周知するようにしましょう!

ただし誤った方法では意味がないので、ご注意ください。

会社設立・創業支援なら、話しやすさNo.1のスタートアップ税理士法人にお任せください!

実績多数のスペシャリストが、会社設立に関するお問い合わせを幅広く受付中です。全国対応可能なので、ぜひお気軽にお問い合わせください。