【36協定】が改正!残業と休日出勤など定めている内容とは?

- 記事監修 大堀 優

-

税理士・大堀優(オオホリヒロシ)スタートアップ税理士法人代表。1983年、愛媛県出身。2013年に税理士登録をした後、2015年2月に独立開業しスタートアップ会計事務所を設立。 2017年1月、社会保険労務士事務所を併設する。2021年6月に会計事務所を税理士法人化、8月に横浜オフィスを開設。2023年4月に銀座オフィスを開設。

【会社設立をしたい方へ一言】みなさんの不安を払拭できるように、“話しやすさNo.1の事務所”として寄り添ったサポートを心掛けています。なんでもお気軽にご相談ください!

「繁忙期には、従業員に残業・休日出勤してもらわなければ、仕事が回らないんです。」

と言う社長さん、36協定(サブロク協定)をご存知でしょうか?

- 時間外労働

- 休日出勤

を従業員にさせる可能性がある場合は、必ず36協定を締結しておかなければなりません。

万が一締結せずに従業員に時間外労働をさせると違法となり、懲役もしくは罰金が科せられます。

もしかしたら…以下のようなことがあるかもしれません。

- あなたが思っている「時間外労働」「休日出勤」とは、意味が異なる

- 働き方改革による改正のため、既存の知識では間違っている

「働き方改革による改正内容を知らなかったせいで、30万円支払うことになりました…。」

というようなトラブルが起きる前に、本記事で新しい知識を吸収しておきましょう。

- 目次

-

36協定とは

36協定とは、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えた労働を従業員にさせる場合、労働組合など労働者の代表と会社の間で結ぶ協定。

労働基準法第36条において上記内容が規定されているため、36協定と呼ばれています。

つまり36協定を結んでいない場合、法定労働時間を超えた労働をさせることは許されません。

「時間外労働」「休日出勤」の意味

まずは36協定で定められている内容で、勘違いしやすい言葉の意味から説明していきます。

- 時間外労働

- 休日出勤

この2つの言葉の意味をきちんと理解できていないと、これからの説明に違和感があるかもしれません。

時間外労働

時間外労働とは、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えた労働を指します。

残業時間すべてを時間外労働だと考えている方も多いようですが、そうではありません。

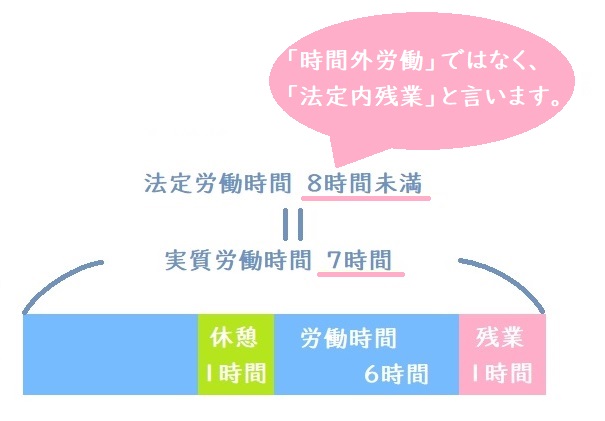

以下のAさんの例を見ながら「時間外労働」と「残業」の違いを考えてみましょう。

Aさんは、もともと週5日の1日7時間勤務(うち1時間休憩)のため、週の労働時間は30時間です。

ところが今月は繁忙期のため、1日1時間、残業しました。

結論として、この1時間の残業は「時間外労働」ではありません。

7時間勤務のうち1時間休憩だと、労働時間は6時間のため、1時間残業しても1日の労働時間は7時間です。

法定労働時間である1日8時間内の残業を「法定内残業」と言います。

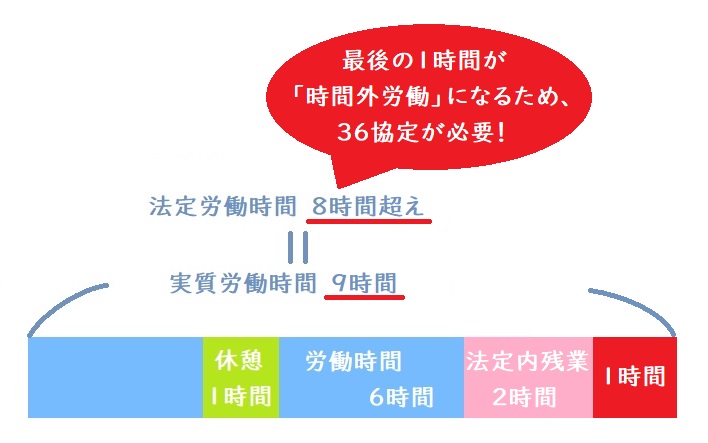

上司から「今日だけ3時間残業してくれないか。」という依頼があり、Aさんは3時間の残業に応じ、合計9時間労働をしました。

この場合、法定労働時間の8時間を超えた残業が「時間外労働」になります。

ただし時間外労働をさせるには、36協定の締結が必要です。

休日出勤

休日出勤とは、法定休日の出勤のことを指します。

法定休日は、次のうちいずれかのことです。

- 週に1日

- 4週間に4日以上の休日

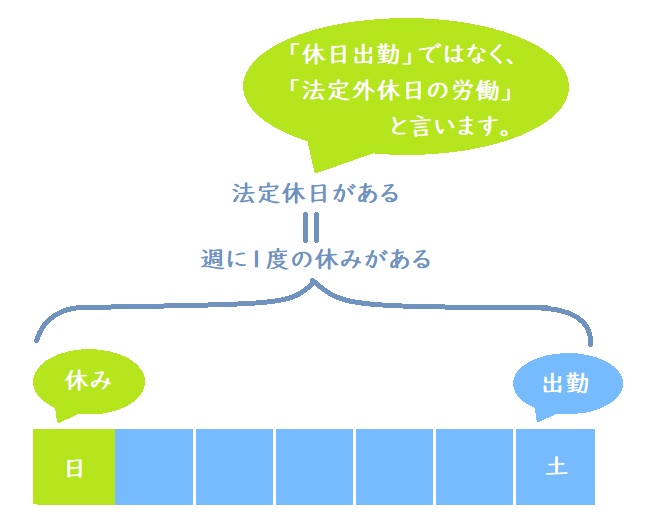

週休2日制の会社で土日のいずれかに出勤した場合は、必ず「休日出勤」になるとは限りません。

実際にはどうなのか、以下の例を見ながら考えてみましょう。

Bさんは、月から金までの週5日、1日8時間勤務(うち1時間休憩)のため、週の労働時間は35時間です。

繁忙期を迎え土日出勤できる人を募っていたため、土曜日に5時間勤務することを申し出ました。

この土曜日の出勤は「休日出勤」でなく「法定外休日の労働」になります。

なぜなら、日曜日に休みを取り、週に1日の法定休日にきちんと休んでいるからです。

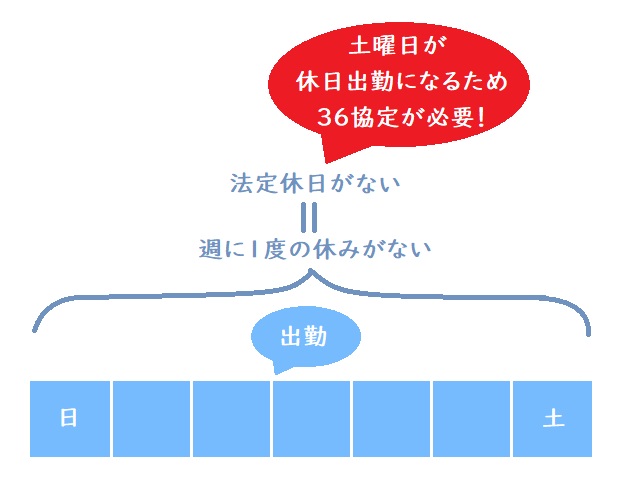

この場合、週に1日の法定休日に休んでいないため「休日出勤」したことになります。

日曜日始まりで見て後に来る休日が法定休日なので、土曜日が法定休日です。

36協定の締結していないと、その法定休日である土曜日には働かせられません。

36協定が定めていること

36協定を締結する前に、どのような内容が36協定にて定められているのか確認しておきましょう。

働き方改革により2019年4月に改定された点も踏まえながら、説明していきます。

36協定が定めている内容は、主に以下の4つの点です。

- 法定労働時間

- 法定休日

- 時間外労働の上限

- 時間外労働時間の割増賃金率

「時間外労働」や「休日出勤」の説明に出てきたものも、改めて説明していきます。

①:法定労働時間

法定労働時間は、1日8時間、1週40時間と法律が定めている時間のこと。

似た言葉に「所定労働時間」がありますが、これは会社が決めている時間です。

そのため大前提として「所定労働時間」は「法定労働時間」内で定められていなければいけません。

しかし最近は以下のように様々な形態で働いている人も増え、法定労働時間を超えた時間外労働の計算がややこしくなっています。

- 変形時間労働制

- 裁量労働制

- フレックスタイム制

- 年俸制

それでも、36協定で定められている以上、法定労働時間の計算を怠るわけにはいきません。

②:法定休日

法定休日は週に1日、もしくは4週間に4日以上の休日を指し、法定休日を取ることが定められています。

休日を取るように定められているとは言え、週を日曜始まりで考えると、

- 月曜日から翌週の金曜日までの12連勤

- 月曜日から翌々週の土曜日までの20連勤

したとしても、前後に1日・2日など調整して休日を取得すれば、違法ではありません。

しかし12連勤、20連勤もするとなると、心身に不調を来たす可能性は高いです。

法律で定められていても、従業員の健康に害がないよう配慮して、出勤日を考えましょう。

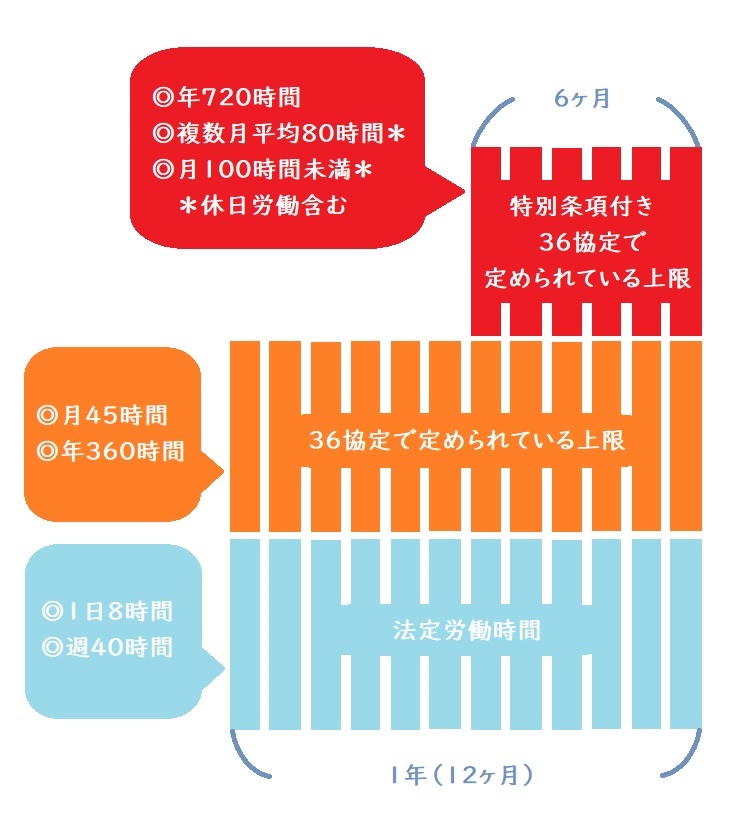

③:時間外労働の上限

36協定を締結して、時間外労働が許されるとしても、時間外労働にも上限時間があります。

上限時間は以下2種類の時間制ごとに定められていて、それぞれの上限時間は以下の表の通りです。

- 一般労働時間制

- 変形労働時間制*

変形労働時間制*…労働時間を月単位・年単位で調整し、一時的に勤務時間が増加しても時間外労働としての取扱いを不要とする制度。

| 期間 | 限度時間(一般) | 限度時間(変形) |

|---|---|---|

| 1週間 | 15時間 | 14時間 |

| 2週間 | 27時間 | 25時間 |

| 4週間 | 43時間 | 40時間 |

| 1か月 | 45時間 | 42時間 |

| 2か月 | 81時間 | 75時間 |

| 3か月 | 120時間 | 110時間 |

| 1年間 | 360時間 | 320時間 |

特別条項付き36協定

特別条項付き36協定とは、上記の表にある上限時間を超えて時間外労働をさせる場合に必要な協定。

しかしこれを結ぶ際に、以下の5つは必ず定めなければいけません。

- 延長時間

- 上限時間を超えて時間外労働させなければならない特別の事情

- 特別の事情で時間を延長するときに労働者と会社間で行う手続き

- 上限時間を超える一定の時間

- 上限時間を超えることができる回数

2番目の特別の事情は、一時的・突発的であり、1年の半分を超えないと見込んだ上で、できるだけ具体的に定めておく必要があります。

働き方改革による改正点

2019年4月に特別条項の内容が改正されるまでは、年に6カ月まで上限なく時間外労働させることが可能でした。

しかし改正により特別条項を適用した場合にも、以下3つの上限が決定。

- 年720時間まで

- 複数月平均80時間(休日労働を含む)

- 月100時間未満(休日労働を含む)

2つ目の「複数月の平均が80時間」というのは、たとえば、

- 月目…80時間

- 月目…60時間

- 月目…100時間

上記3ヶ月分の平均が80時間であることです。

ただし平均が80時間を下回っていても、3ヶ月のうち1月でも100時間を超えると、上限を超えて時間外労働させたと見なされます。

これは違法であり、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられるので、ご注意ください。

36協定・特別条項付き36協定により定められている内容を犯した場合も同じです。

改正される前はなかった懲役や罰金が、改正されて生じるようになったと覚えておきましょう。

④:時間外労働の割増賃金率

働き方改革による改正前は、以下の割増賃金率に基づいて計算された残業代を、支払うことが定められています。

- 月45時間までの時間外労働の場合の割増賃金率は、25%以上

- 深夜(22時~5時)の時間外労働には、深夜割増賃金の25%に時間外割増賃金25%を加えた50%

- *一定期間ごとに、割増賃金率の設定

- 月45時間を超えた時間外労働の場合、25%を超えた割増賃金率の設定

3・4番目の項目は、特別条項付き36協定を締結した場合における内容です。

4番目は努力義務のため、設定率が低くても違法ではありませんが、25%超えで設定しておいた方がいいでしょう。

*一定期間…1日を超えて3ヶ月以内の期間と1年間のこと。つまり、1ヶ月45時間を超えた場合と、1年360時間を超えた場合の割増賃金率を定める必要があります。しかし1ヶ月と1年の割増賃金率が、一律の割増賃金率でも問題はありません。

働き方改革による改正点

働き方改革による改正前は、月60時間を超えた時間外労働をした場合、大企業にのみ50%の割増賃金率の設定が義務づけられていました。

しかし改正後は大企業・中小企業に関わらず、50%の割増賃金率を設定しなければいけません。

【36協定の届出に関するQ&A】

実際に36協定の届出を行う際に気になることを、Q&A形式でご紹介していきます。

- いつ届出を提出するの?

- 届け出るのに必要な書類は?

- 届出方法は?

上記3点を確認していきましょう。

いつ届出を提出するの?

時間外労働をさせる可能性がある方は、前もって出しておくといいでしょう。

もしこれから就業規則を作成するのであれば、就業規則と一緒に労働基準監督署への届出をオススメします。

下記の必要書類に記載する有効期間内において「新たに書類を作成・届出する」とも覚えておきましょう。

有効期間が過ぎ、新たに届け出るのを忘れて時間外労働をさせてしまうと、違法になるのでご注意ください。

また名称の変更や所在地の移転などがあれば、有効期間内であっても、再度届出が必要です。

届け出るのに必要な書類は?

- 一般条項の36協定→時間外労働・休日労働に関する協定届

- 特別条項付きの36協定→時間外労働・休日労働に関する協定届・時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項)

書式を東京労働局のホームページからダウンロードして、上記書類名をクリックし東京労働局が提供している記載例を確認しながら、作成してみましょう。

提出時は労働基準監督署に提出する用と、会社で控えとして保存する用の2部を作成しましょう。

もし事業所がいくつかある場合は、事業所ごとに36協定を締結して、書類作成・届出を行う必要があります。

届出方法は?

郵送という手もありますが、間違いにすぐ気づけるように、最初のうちは直接提出しにいくことをオススメします。

作成の仕方を理解した2度目以降は、郵送でも構いません。

ただし郵送の際は、次の2つを同封すると覚えておいてくださいね。

- 返送用の切手・封筒(返送先を記入)

- 送付状(同封した内容物・その数量)

36協定を結ぶ前に、最終確認!

今回ご紹介した知識を、改めておさらいしておきましょう。

- 「時間外労働」と「法定内残業」

- 「休日出勤」と「法定外休日の労働」

それぞれの意味を理解した上で、36協定が必要となるのは「時間外労働」と「休日出勤」です。

そしてその2つに関して、36協定が定めている内容は次の4つ。

- 法定労働時間

- 法定休日

- 時間外労働の上限

- 時間外労働時間の割増賃金率

また、働き方改革による改正内容もご確認いただけたでしょうか?

働き方改革はすでに始まっているので、しっかりと確認して、知識をアップデートしておきましょう。

会社設立・創業支援なら、話しやすさNo.1のスタートアップ税理士法人にお任せください!

実績多数のスペシャリストが、会社設立に関するお問い合わせを幅広く受付中です。全国対応可能なので、ぜひお気軽にお問い合わせください。